一直覺得,只有在路上的時候,才會發現最真實的你,和最真實的世界。

九月的一天,有緣由或沒緣由决定擺脫這所有纏繞在心裡的瑣事。人,偶爾的隨心與任性許是最真實的表達;偶爾的驕傲放縱,偶爾的不計較後果,許是best mistake you have ever made。

其實很難描述這樣的一片土地。

高緯度、高寒氣候,相信這些與生俱來的地理因素自然而然地給了這裡“冷漠”的標籤

身在歐洲卻始終以“我就是我”的身份偏居一方

複雜分裂似乎是這個國度給世人的全部印象

十五天六座城

並不是所有旅行都是萬般順利。

十五天中基本上沒有一天是晴天

英語的不普及大大新增了自由行的難度

但卻更加深入的觀察拓寬了對於這個國家與民族的溝通

有不近人情的前臺欧巴桑

也有火車上無聲卻熱心的陌生男子

有輝煌的宮殿各式教堂

也有被伏特加點燃的熱情

當飛機飛行在兩萬米高空的西伯利亞,我打開一部名叫《西伯利亞理發師》的俄國電影

電影的開場就是一列工業氣息濃厚的火車駛過西伯利亞的無際白樺林。

在這輛開往莫斯科的火車上,軍事學院的學生安德列.托爾斯泰偶遇了風情萬種的美國女人珍,兩人暗生情愫。珍謊稱自己是個寡婦,來俄羅斯看望瘋狂的機械師父親,但實際上是被請來騙取軍事學院院長拉德洛夫將軍信任的交際花,好讓機械師的“西伯利亞理髮師”伐木機能够順利駛進西柏林亞。但是沒想到將軍對珍動了真感情,並想向她求婚,而安德列對珍的感情愈演愈烈,珍一方面想接受安德列的感情,另一方面又想完成任務,於是事件發展到了不可收拾的地步。在一次演出中安德列因為嫉妒和誤會,抽傷了院長,被流放到了西伯利亞。在火車站上儘管珍趕上了最後的送別,但是安德列始終沒能和珍見最後一面。十年後,珍終於在西伯利亞找到了安德列的住所,但終究逃不過命運的改變……若干年後珍回到了美國,把這段往事在信中講述給了軍事學院的兒子。

在我看來這是一部有著濃重俄國氣質的片子,鹅毛大雪籠罩下的莫斯科、廣袤蒼茫的西伯利亞、剛毅的軍人氣質……無論世上哪個國家,愛情永遠是我們筆下的主題。這也容易理解,大多數的我們,都無法離開脚下的土地去展翅飛翔,我們甚至不會去遠方流浪,終其一生,也不會有太離奇的際遇,現實平淡得甚至連哭泣和大笑都沒有了。

但是,我們都會遭遇愛情。

火熱、衝動、赤誠、無暇,用生命去捍衛的古典式愛情和尊嚴,大概已經失卻並遺留在了歐洲的那個時代。

藍調俄羅斯

行程:Always in Road

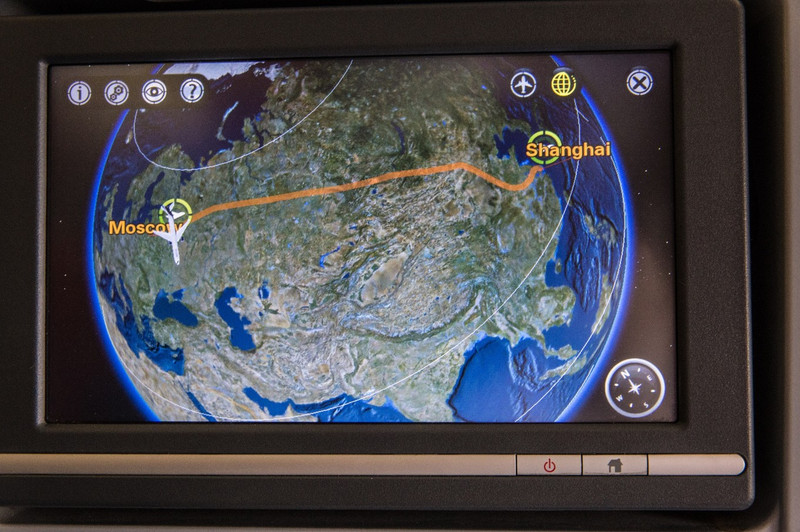

D1上海-莫斯科

D2莫斯科

D3莫斯科

D4莫斯科

D5莫斯科-弗拉基米爾-蘇茲達爾

D6蘇茲達爾-伊萬諾沃-雅羅斯拉夫爾

D7雅羅斯拉夫爾

雅羅斯拉夫爾-聖彼德堡

D8聖彼德堡

D9聖彼德堡

D10聖彼德堡-大諾夫哥羅德-聖彼德堡

D11聖彼德堡

D12聖彼德堡

D13聖彼德堡

D14聖彼德堡

聖彼德堡-莫斯科

D15莫斯科-上海

出發:從匆忙開始

這基本成了我每次出發的通性。

不管何時開始籌備出發的事項,所有的事情全部完善一定會是在最後一秒鐘。這次也不例外,即使早在一個星期前就已經開始準備需要購買的東西、安排需要完成的事情。

出發的那一天,“莫蘭蒂”號颱風即將登陸上海。即使距離登入還有一段距離,天空已經開始陰霾飄雨,把所有東西全部打包好使足了勁終於把一件大衣、一件牛仔外套等行李塞進了20寸的箱子時,已經距離自己定下的Have to go time過去了20分鐘,自知可能有些晚,只好下樓直接打了輛的士直奔浦東機場2號航站樓。

好在達到機場的時間還不算太晚,已經值過機選好座的我很快就在俄羅斯航空的值機櫃檯托運了行李,換了boarding pass,等待登機。

這次由俄航執飛的SU班機是波音777機型,相比空客330的機型,座位由2-4-2的佈局新增為3-4-3,長度當然也有所增加。

俄航的空姐統一是紅色的制服,很容易讓人聯想到蘇聯女兵的形象,而空少則是西裝的裝扮。一路上,機上服務不斷提供著飲料和餐點。

說到俄航,網上的評論實在是精彩,當然最著名的就是小李子的一個訪談。然而,仔細想來參與評論的大多是沒有親身體驗過的鍵盤俠。我想說的,俄航很可靠。准點率、餐食、機上設施、服務。在飛機著陸後,乘客如網上描述的一樣開始稀稀拉拉地鼓掌。其實我並不清楚這些乘客鼓掌的用意,是感謝機長不殺之恩?是感謝機組人員的辛苦工作?還是只是想借機“入鄉隨俗”一番?我說不上當時的感受,有些忍俊不禁,有些無奈。

還記得我在起飛前po了一張俄航照片的朋友圈,圈裏就有朋友開始回復“俄航也敢坐?!好牛逼!!”。說實話,有些心疼俄航。不過,在這個信息量巨大的時代裏,每個人都有著自己不一樣的判斷標準,也就有每個人不一樣的追求。

通過Flight Information的提示,飛機從包頭飛出國境進入蒙古國隨後又在克孜勒進入廣袤的西伯利亞,十個小時後準時到達莫斯科謝列蔑傑沃國際機場。

飛機緩緩降落,窗外是一片廣袤的白樺林。

莫斯科|москва

從飛機上下來,還在廊橋上就感受到了這個高緯度國度的寒冷。我順著人們行走的方向跟去,在邊檢的地方只有三個視窗,而排隊的全是中國人,好不容易快輪到我時,聽見前面幾個中國學生說著這裡不是我們過安檢的視窗。我拿著護照跑到前面的邊檢官,問道“Does it check here?”。顯然,邊檢官茫然地看著我,一旁的中國導遊告訴我個人旅行者過安檢的地方不是這裡,這裡是團隊視窗。

沒辦法,只好找到了正確的視窗再次排隊,等到我從安檢出來以後,已經是下午五點半。

我拖著已經被放在行李轉盤一旁了的行李,在機場換了100歐的盧布——事實證明,在機場直接人工換匯是大寫的不划算。只是當時由於沒有網絡無法查到實时匯率,想著100歐耶不會虧到哪兒去,可是事實按照7.1的匯率,100歐已經虧了足足100人民幣有餘。

從莫斯科機場前往市區最簡單快速的辦法就是乘坐機場快軌,莫斯科三個機場前往市區的終點站都各不相同,票價卻都是統一的420盧布(網購)和470盧布(現場購)。由於之前已經試過無數次都無法在網上購買成功,只好在現場直接購買

機場快軌上的人並不多,列車在莫斯科城內穿梭,沿途可以看見各種大樓從視野中後退。四十五分鐘的樣子,列車停在了白俄羅斯火車站——是的,這裡是機場快軌從謝列梅捷沃機場到市區的終點站。我順著人流走出了站,在路人的指引下找到了地鐵站的路口。我在售票視窗買了20次票——算算停留三天也差不多。

然後之後的事情我就有些懵了。都說莫斯科的捷運精美卻複雜,這一晚我想我是真真實實體會到了。

我之前已經定好了在莫斯科的飯店,位於伊利奇廣場。看著手機裏安裝的Yandex Metro APP,看著我面前的俄語站牌,瞬間萌比。只好上前詢問一旁的安保大叔,大叔指了指一個站臺,於是我就屁顛屁顛地上了正好停下的一趟捷運。然而上了捷運的我卻還是無數個問號,想著有些陌生而無助的都市和夜晚,我有些慌。我轉向詢問一旁坐著的大男孩,大男孩非常熱心地告訴我如何換乘。這個大男孩告訴我“Moscow metro is so complicated that even we can’t figure it out sometimes.”到站之後,其中一個男孩指著他的同伴告訴我可以跟著他換乘。隨後,這個男孩便微笑著轉身離開了。在另一個男孩的幫助下我順利找到了地鐵站。

原本以為終於可以到飯店吃點東西後休息一番了,然而這卻遠不是結束。我打開Google Map,想導航步行回飯店,誰知GPS顯示這裡距離我的飯店還有3公里。瞬間心中平息下來的焦慮再次湧上心頭,我仔細看了飯店地址以及捷運線路圖,琢磨了一陣子終於恍然大悟。莫斯科的地鐵站有一個站名為“ПлощадьРеволюции”,而還有一個地鐵站名為“ПлощатьИльича”。而前者是我身後的這個,而後者則是我需要前往的。

弄清楚之後,似乎又放輕鬆了。而這一次,我慢慢地終於找到了莫斯科地鐵的乘坐管道,另外地鐵站內的站臺標示的顏色真的不能完全相信。

我打開Yandex GPS,按著導航卻越走越偏僻,到達導航終點後卻始終沒有發現飯店的踪迹。在我有些發怵時,我打開另一個導航軟件Yandex GPS,飯店就在離我100米的位置。

這是一家簡陋的小酒店——推開簡單的一扇小門,一幅印有各國語言“welcome”的大型牌匾印入眼簾。飯店的工作人員會的英語不多,但好在至少還能溝通。房間很小,但有一個小桌子,可以讓我拿出電腦碼一些文字。

這一晚因為時差,基本上沒有睡著,混混沌沌中眯了三個小時就再無睡意。沒有辦法,既然全無睡意,那就乾脆早些出發看看這座巨大的都市。

從飯店走向地鐵站,天色昏暗,狂風嘶吼——然而那時的我並不知道,這將是我在俄羅斯半個月來最主要的天氣。路遇一個小咖啡館。也是時候喚醒一下自己沉睡的大腦了。

咖啡館的服務生很有禮貌,也提供了英文選單。在實在無法溝通的時候,我們就會拿出Yandex的翻譯軟體。一杯卡布奇諾,也的確有點用處。至少讓我的大腦慢慢蘇醒。

我拿著咖啡走向捷運,此時似乎正是上班族上班的時候,人們步履匆匆,就像在世界上任何一個大城市那樣

莫斯科的捷運許是世界上最輝煌的了吧。

當年史達林希望把莫斯科打造為無產階級的新羅馬。於是,當時蘇維埃領導人們希望把捷運建造成地下宮殿。我想,他們的確做到了吧。

莫斯科的捷運及其深,地面的區域及其廣。一個人乘著電梯從地面到地下對於恐高的我的確是個不小的挑戰。

我在александровскйисад出了站一個巨大的雕塑就面向出站口.這裡是莫斯科國立列寧圖書館面前這個稍顯蒼老嶙峋的老人就是這個國家最偉大的奠基人列寧在雕塑的身後應該就是曾經歐洲最大的圖書館了,,,,建築身上的脚手架似乎在說明這裡正在施工建設。

我沿著地下通道走到了街對面,往前走一點就是阿裡山大花園。

這裡據說是莫斯科人愛逛的花園。花園裏可以看到縱使已是深秋卻仍然競相開放的花朵、兩座巨大的雕塑、一個用來紀念拿破崙侵略莫斯科的高地。

這兒最著名的當然是無名烈士墓。

無名烈士墓是為紀念二戰時期反法西斯戰爭犧牲的無名英雄而建造的,建成於1967年勝利節前夜。墓前有一火炬,不滅的火焰從建成時一直燃燒到現在。墓碑上鐫刻著:“你的名字無人知曉,你的功績永世長存”。外國代表團來訪,一般都要瞻仰烈士墓,並敬獻花圈。許多莫斯科人結婚時都要來到這裡,新人們懷着崇敬的心情向無名英雄們獻上美麗的鮮花。每小時的正點時分,無名烈士墓的守衛就會進行換崗,換崗儀式步伐精准一致,絕對是一個看點

一群孩子坐在無名烈士墓前的長條椅上,應該是老師帶領下出遊的學生們。

再往前走一些,就出了亞歷山大公園,就步入了紅場。

紅場其實是一片並不大的廣場,但是這裡已經成為了不可置疑的莫斯科以及俄羅斯的政治與精神的中心。這片鋪著鹅卵石的地面是一個巨大的矩形,被壯麗精美的建築瑰寶所環繞。在古代俄語中,紅場“Краснаяплощадь”中“Красная”是美麗而並非紅色的意思,囙此紅場最原始的解釋其實也是“美麗廣場”。

在這裡可以看到許多著名精美的建築。

步出亞歷山大花園就可以看到這樁壯觀的紅色建築。這裡是國家歷史博物館。

1872年由亞歷山大二世下令建館,1883年在亞歷山大三世加冕儀式舉行的同時開館。博物館的所在地原本是莫斯科大學的一個校舍,1881年由建築師A.A.塞繆諾夫和B.O.謝爾布特設計建成現在的國家歷史博物館。

繞過國家歷史博物館,在它的另一側就是著名的商場古姆百貨。

古姆百貨的全稱在前蘇聯時代被稱為的“國立百貨商場”(ГосударственныйУниверсальныйМагазин),俄文全稱縮寫為“ГУМ”,“古姆”即是ГУМ的音譯。

極具歐洲古典風格的米黃色建築和旁邊色彩瑰麗的教堂和諧地組成紅場上一道亮麗的風景。“古姆”是一座玻璃屋頂的三層建築,有三個大拱門,由一千多間商店組成,既有俄羅斯特色的瓷器、工藝品、服裝、百貨等精品,又薈萃了琳琅滿目的進口商品。多年來,“古姆”一直以它的巨大和齊全立於不敗之地,即使經歷了經濟蕭條,也堅韌地挺了下來。

繼續往前走,也是在古姆百貨漫長走廊的一側,就是俄羅斯的象徵——聖瓦西裡大教堂。

為了紀念伊凡雷帝在1552年代禱節奪取韃靼人的要塞喀山,他下令修建了這座標誌性的教堂。1555年至1561年建成後,這座教堂成了俄羅斯的終極象徵。

以九個形態和顏色各异的洋蔥頭教堂頂聞名於世,傳說伊凡雷帝為了不讓建築師再造一座比它更漂亮的教堂,於是便下令弄瞎了他的眼睛。但這畢竟只是傳言,文獻記載著25年後建築師再次被任用,在這個教堂建築上又新建了一座禮拜堂。

洋蔥頭圓頂顏色絢麗,好似童話中的城堡。

午餐是在古姆百貨內一家名為“57號餐廳”解决的,這是一家俄式速食店,想吃什麼就拿個託盤往上面放什麼,最後一起結算買單——從沙律、前菜、主菜、甜品、點心,種類繁多。

味道只能說實在一般,拿的通心粉又硬又無味,然而沙拉拿的“穿裘衣的鯡魚”是俄餐一道著名的沙律,卻成為我此行常點的一道菜。

飯後决定繞過聖瓦西裡教堂往前走走。

在瓦西裡教堂身後是一個小坡,小坡直接通到一座莫斯科河的橋上。

天空雲層很厚,天色昏暗,狂風呼嘯。

遠處可以看到克里姆林宮的金色建築、基督救世主教堂以及周圍的各式建築。

沿著莫斯科河向前走著,前方就是基督救世主大教堂。

原是為紀念1812年抗法戰爭勝利而建的,1831年完成設計。十月革命後,莫斯科市政府於1931年炸掉了這座珍貴的古建築,打算在原地造200餘米高的蘇維埃宮,僅頂上的列寧塑像就高達40米。打了地基後發現設計有重大缺陷,只好停工。政治巨變後,莫斯科市政府於1994年决定在原址重建基督救世主大教堂,花了3億美元和6年時間,總算讓歷史回到1931年。

基督救世主教堂門前的牧首橋2004年才投入使用,但是這並不妨礙它成為整個莫斯科知名度最高的橋樑之一。在這裡你可以看到向前流淌的莫斯科河、遠處宏偉的克里姆林宮。這兒也是畫家喜愛的景致,當我沿著牧首橋走近時,就有兩個畫手將眼前的景致通過油墨與色彩跳躍至畫板上。

在從基督救世主教堂步行快要到達老阿爾巴特街的時候,可以看到一座果戈裡的雕像。這似乎也在昭告著這條哺育了眾多大師的古老街區的精神力量。

普希金1799年出生於此,度過了去皇村中學讀書前的12個春秋。結束了在南方的流放後,再次回到這裡。並在1831年,與“俄國第一美人”娜塔麗婭·岡察洛娃結婚後,居住在這裡。這是詩人短暫一生中最燦爛美好的時光,也是詩人苦難生涯中惟一的幸福之所。婚後第六天,詩人給朋友寫信說:“我結婚了——覺得非常幸福。我惟一的希望是我的生活不要發生任何變化——我不指望有更好的生活。”雖然這幸福的時光只有3個月,並且詩人在這裡,一行詩都沒寫出來,但已足以讓世人熙熙攘攘地前來拜謁他的靈魂。

阿爾巴特街這條古老的街道在俄羅斯的歷史中走過三個時代。

19世紀它是俄國作家、詩人、青年畫家們聚集的天堂,他們給這條街帶來了濃濃的波西米亞式自由狂放的氣氛。

20世紀30年代,蘇聯開始了波及全國的“肅反”運動,阿爾巴特街不可避免地捲入了“大清洗”的浪潮,不少阿爾巴特街兒女和他們的父輩受到了殘酷的迫害。

這其中最著名的大概是少年時代在阿爾巴特街度過的行吟詩人布拉特·阿庫紮瓦。他父親是個老布爾什維克,在30年代的“大清洗”中被槍決,母親被逮捕。他本人則到處流浪,後來懷着替父母贖罪的心情走上衛國戰爭的戰場。50年代中期,他的父母恢復名譽,那時他開始了文學創作,寫了不少關於阿爾巴特街的詩,其中影響最大的是那首自由風格的《阿爾巴特之歌》:

你像一條河那樣流動。名字多麼奇怪!

你的瀝青路面,也像河水那樣透明。

阿爾巴特街啊,我的阿爾巴特,

你———是我的使命。

你———既是我的歡樂,也是我的不幸

縱然愛上四萬條別樣的街道,但你的深情留下的創傷無法治癒。

阿爾巴特街啊,我的阿爾巴

你———是我的祖國。永遠也不能把你走到頭!

阿庫紮瓦伴隨吉他的吟唱,傳遍了莫斯科每一個角落,在知識界中引起巨大反響,被譽為“都市知識份子的民謠”。他的歌聲低沉蒼涼,催人淚下,又能喚起人們的沉思和奮起。人們為這位阿爾巴特的兒子在街頭豎立起一座青銅雕像,讓他能接受崇拜者的鮮花和敬意。

然而時過境遷,時光是一個無言的魔術師。彼時的陳舊紙香琴身記憶已經遠去。

如今的阿爾巴特街充斥著低質高價的油畫、端坐一旁的肖像畫者、操著中文向你叫賣的黑人。

如今的老阿爾巴特街早已不屬於普希金、不屬於托爾斯泰、也不屬於拉赫瑪尼諾夫。

這一天,我决定早早回到飯店睡覺。連續幾晚沒有休息好,其實早已身體疲憊至極。晚上十二點躺下柔軟的床,不一會兒就進入了夢鄉。然而恍惚中醒來時,看看手機,只是淩晨三點。那個晚上又是這樣,在清醒與困覺中來回傾倒。就像是一個球在球桌的邊緣來回彈跳,沒有進入得分線內,又沒有宣佈失敗。

清醒一夜後再次拖著疲憊不堪的身體出門,凜冽的風甚至細雨並沒有刺激到我的神經讓之清醒。我還是走進了那家咖啡廳,拿著一杯拿鐵走進地鐵站。

早在幾天前就在天氣預報中看到了這一天的雨天,於是决定在這一天去拜訪主要在室內的克里姆林宮。

不知為何,每到一座城市,無論大小,我總想尋一個制高點來俯瞰這裡。一座山、一幢樓,不一樣的視角看到的景致自然不同,然而我堅信高處的視角是最真實的。

而在莫斯科,最深入人心的高處自然是沒有麻雀的麻雀山。即使這裡據說景致實在一般。

在Университет站下了捷運。

我再一次走進了莫斯科地鐵,用一種都市裏更加現代與高速的管道拉近了空間的距離。

都市總在以一種人們無法追趕的速度向前奔騰著。

人們卻很容易在這種文明與科技的漩渦中迷失。

速度讓人漠視,而一個可以讓你仔細看看深處的都市的時刻,是你最能發現自我的時刻。

深處鋼筋水泥,我卻依然著迷於跳上一輛不知道方向的公車。我不知道會去向何處,只知道這是丈量向身後移動的都市更加溫和的管道。陽光或霓虹,都是這座城市最美麗的華衣。

我在大學城站下了車,步行可以前往莫斯科大學。

第二次世界大戰後史達林下令在莫斯科市中心周圍建造了被稱為七姐妹的七座建築。從1953年開始莫斯科大學的主樓位於其中最大的建築中。

莫斯科大學的主樓當時是歐洲最高的建築,其中心塔高240米,共36層,周圍有四個翼。據說其走廊共長33千米,包含5000多間房間。其頂部的紅星包含一間小屋和一個展望臺,重12噸。建築的表面畫有鐘、氣壓錶、溫度計等巨大圖案,飾有雕塑和鐮刀斧頭的圖案。建築前有著名俄羅斯學者的塑像。而這些雕像其中就包括莫大的創始人羅蒙諾索夫的,伫立於主樓正前方與圖書館相呼應的位置。

莫斯科大學的主樓需要學生證才可以進入參觀,而當我伫立在門前時也許恰好學生老師下課,師生正從正門走出。這氣宇軒昂、自信蓬勃的景象,似乎昭示著前方一個屬於他們的時代。

當莫斯科大學還屬於蘇聯時,當時中國曾經輸送了大批留學生來到這裡,毛澤東曾在這裡向留蘇學生進行了演講,而那句“世界是你們的,也是我們的,但歸根結底是你們的”卻永遠被人們記住。

繞過這巨大的建築著實費了不小的勁兒,穿過兩側葱鬱的白樺林,直至前方就是昨天造訪的麻雀山觀景台。

眼前的景致終於不再是前一日的迷離恍惚,臨近黃昏的莫斯科,在昏暗的光線中伫立。

從麻雀山的電車站跳上了前一日乘過的電車,在列寧廣場附近下了車,這裡有地鐵站可以前往莫斯科的各個角落。

列寧廣場附近有許多有著鮮明的社會主義風格的成就建築,蘇聯時代的記憶仍然生長在這座巨大都市的角落裏,證明著那個或强盛或沉重、或顛覆或可怕的時代存在過。

在這裡也可以看到在莫斯科河河畔的金融中心“莫斯科城”。

莫斯科有一個號稱24小時營業的郵局,位於Мясницкаяул上。當我到達最近的Тургеневская地鐵站琢磨應該從哪一個口出去時,一個年輕的姑娘很熱心地上前:Can I help you?靚女也打開了Yandex幫我査詢,告訴了我應該怎麼走。

身處異國,特別是一個由於語言你幾乎無法靠近的國度,一些感動其實簡單卻很容易深入內心。

事實證明,這個主郵局並不是24小時營業。當我到達郵局向櫃檯人員詢問“марка”時,那個大嬸遲疑了一會只冷漠地吐出“finish”。

這個郵局就位於Мясницкаяул街道上,這條道路兩側佈滿了大量的巴羅克式建築,餐飲店為主。

朝著這條路一直向南走,就可以到達盧比揚卡廣場。

夜色中,霓虹燈將都市照射得迷離。古典與璀璨、陳舊與華麗在虛與實之間不自主切換。然而,那個時候的我並不知道,脚下的這片大地正是當年蘇聯集權的象徵。

1918年3月,蘇俄政府遷都莫斯科,“契卡”(全俄肅反委員會)的辦公地點就設在盧比揚卡的2號樓。

1919年5月,盧比揚卡的2號樓成了蘇俄內務人民委員會的辦公地點。

同年9月,2號樓裏進駐了第一批蘇俄新特種勤務的代表,以作為莫斯科契卡的特科。

幾個月後,在這裡正式成立了契卡中央機關。

從此,契卡在這裡的規模不斷擴大,成為20世紀世界各國情報系統最有影響的總部所在地之一。

20世紀20年代末,契卡機關的任務不斷增加,編制不斷擴大,在盧比揚卡的辦公地點顯得擁擠不堪。於是,蘇聯政府進行了大規模改造,在該樓房後面的伏爾卡索夫斯基胡同一側,根據設計師蘭戈曼和別茲盧科夫的方案於1932-1933年建了一幢新的大樓。

為加强對在押囚犯的管理,蘇聯政府還對位於2號樓院內的盧比揚卡監獄進行大規模改造,這座監獄從1920年開始使用。根據方案,在舊監獄的上方又加蓋四層樓房。為解决在押囚犯的散步問題,著名設計師蘭戈曼决定採用獨特的方法,在監獄樓房的頂部再建6個散步的小院子,並在樓頂的周圍再砌上高牆,以防止囚犯逃跑。在放風期間,罪犯可乘特殊的電梯或沿著樓梯到樓頂來散步。

長期以來,盧比揚卡已成為極權的象徵。隨著蘇聯解體,克格勃創始人捷爾任斯基雕像轟然倒地,人們對這一地區的恐懼也隨之消失。

俄羅斯人感到自己可以長出一口氣,昔日威嚴神秘的克格勃總部大樓看上去突然間和藹了許多。人們覺得自己可以放鬆緊張的心情,在盧比揚卡廣場和聯邦安全局總部大樓周圍散散步,說幾句玩笑話了。

20世紀30年代,對大清洗運動中那成千上萬的無辜受害者來說,盧比揚卡是他們可怕的歸宿。但如今,這裡成為了俄羅斯聯邦安全局(FSB)的總部。

回到飯店,讓前臺的大嬸幫忙預約次日前往庫爾斯克火車站(Ку?рскийвокза?л)的計程車。前臺大嬸甚至不知道一個英文單詞,然而最讓我窩火的是她的態度。她知道與我無法溝通,便變得暴躁不堪,一個勁地在抱怨歎氣。好在最後在一個懂英語的俄國小哥的幫助下預約了第二天前往庫爾斯克火車站的計程車。

那一晚還是失眠,在顛倒、混沌、淩亂中睡著,又在房門的敲打中匆匆醒來。一看時間,已是5多,離越好的4:30已經過去半小時。飯店的安保大叔說著“taxi”,我只能“I am sorry”回應。

當我提著大包小包下樓,遇見又是那個抱怨的大嬸,看著她埋怨不滿的臉,暫態心裡居然升起了一陣快感。

計程車很快就到達了庫爾斯克火車站,找了一陣子後找到了列車的候車入口。

On board時美麗的高鐵乘務員只是拿著我的護照輸入了手裡的機器裏就讓我上車了。同一個車廂裏有不少中國人。

莫斯科前往蘇茲達爾最方便的管道還是先從莫斯科乘坐火車前往弗拉基米爾,再轉一趟汽車就可以到達蘇茲達爾。前往弗拉基米爾的高鐵行駛在低壓厚重的雲層下,兩側是綿延不斷的白樺。空中似乎開始飄起雨,暗淡的天際總給人以一種壓抑而無處安放的重力。